皆様は、比較的近場で「今日は長めのコースを縦走したい!」と急に思い立ったことはないでしょうか?

私にとっては、まさに今回がその日でした。

・・・

今回は高尾山をはじめとした奥高尾と呼ばれる山域を縦走してきました。

高尾山と言えば、関東近郊に位置し、中央線や京王線の駅近でアクセスも抜群です。わざわざ私が取り上げるまでもなく、知る人ぞ知るポピュラーな山でございます。

そんなわけで、少しでも他の方々と差別化を図りたいと思い、JR高尾駅【START】→(バス移動)→陣馬高原下バス停→陣馬山→景信山→小仏城山→高尾山→京王高尾山口【GOAL】と巡る、いわゆる、奥高尾の定番である山々を一日で踏破してきました。

道中では、「神奈川の景勝地50選」にも選ばれている陣馬山の開放的な景観や…

絶好のロケーションのもと陣馬山の茶屋で美味しいキノコうどんを食したりと一日で奥高尾の魅力を堪能し尽くした旅となりました。

また、今回は4月末の新緑の美しい季節で、やさしい木漏れ日を浴びながらのんびりと歩き切ることができました。

紹介するコースとしては、最も標高が高いのが陣馬山で855mとなりますが、なにぶん、距離はコース全体で約19㎞となっており、なかなかタフな距離を歩くこととなります。

ただ、節目、節目に下山できるポイントがあり、自身の体力やその日のコンディションに合わせてコースを選択することも可能です。

皆様にご覧いただいてモデルコースとしていただけるよう、登山口までのアクセスや行動の経過を紹介しておりますので、ご覧いただけますと幸いです。

~2023年4月29日~

アクセス・コースタイム

アクセス情報・歩いたコース

JR高尾駅に着いたら、北口のバス乗り場の1番から「美32陣馬高原下」行に乗り込みましょう!

毎時間、1本バスが運行しています。土日は8時台に限り2本バスが運行しています。

バスの時刻表や乗り場等については、変更となっている可能性があります。【西東京バス】さんのHPから確認をお願いします。

- まずは、JR高尾駅又は京王高尾山駅にアクセス

- バスに乗って「陣馬高原下バス停」までアクセス

- バス停からは、舗装道を登って陣馬山の登山口まで徒歩15分!

- いくつもの登山道が整備されており、様々なルートで歩くことも可能!

陣馬高原下のバス停から登山口までは、少し距離がありますが、メジャーなルートで私が歩いた日も非常に多くの方々が同じルートを歩いていました。つまり、前の人たちについていけばOK

記事本編で写真付きで経路を掲載しておりますので、参考としていただければと。

(念のためですが…)一日で奥高尾を制覇する必要はなし!

今回は欲張って裏高尾の主要な山々を一気に制覇してしまおうという魂胆ですが、単品で一つの山を満喫するのも全然ありな選択だと思います。

ブログ本編でも触れてますが、「景信山と相模湖周辺を散策する」とか「景信山と山頂のキノコうどんを目標にする」など、いろいろと楽しみや目的を決めて登山するには打ってつけの山域だと思います。

各山頂の特徴や魅力をわかりやすく写真付きでまとめた。…つもりなので、こちらも参考としていただければ嬉しいです。

コースタイム

写真を撮ったりしながら、かなりのんびり歩いていますが、ご参考までに。

- 10:25陣馬高原下バス停

- 11:25陣馬山

- 12:45明王峠

- 13:20堂所山

- 14:00景信山

- 15:40小仏城山

- 16:30高尾山

- 17:30清滝駅着(ロープウェイ下)

少々、長くなりましたが、以下から記事の本編です。

陣馬山登山口までのアクセス

JR高尾駅からおはようございます。今週は無事寝坊することなく、高尾駅までたどり着くことができました。先々週の高川山、先週の高麗山の回では、2週連続で寝坊をかましておりましたが、本日はきちんと起床することができました。

高尾駅おなじみのオブジェクトから本日はスタート。

駅の改札をくぐり、このまま高尾山に登山しても良いのですが、帰りの道筋を考慮して、バスで陣馬山高原下へ移動します。高尾山→陣馬山とすると、帰りのバスの時間を気にしての登山となってしまうため、京王高尾駅をGOALとすべく、最初にバスで移動してしまいます。

電車から降りてバス停へ急いだのですが、ご覧の通り、バス乗り場の前には長蛇の列が出来あがっていました…。

ギリギリのところで座席にありつくことができ、無事、陣馬高原下に到着です。乗車時間は35分ほど。

バス停にはいくつか小規模な商店が開いていました。自動販売機もあったので、ここで最低限の食料の補給などは可能

陣馬山についても言うまでもなく、人気のハイキングスポットです。バスから降りた方の大半が陣馬山に向かわれているようでした。

ちなみに、上の写真の分岐は左側に進みましょう。あとは一本道で車道をひたすら登っていきます。

毎回、登山口の最寄りのバス停に到着するとケータイか地図を開いて進むべき方向を探すのですが、今回については先行している方の後ろについていくだけ。楽々、登山口までたどり着くことができました。

そういうわけで、こちらの登山口から陣馬山に出発です。

冒頭は樹林帯歩きになるのですが、陣馬山を目指している人が多く、追い越す際に結構気を遣いました(汗)

登山のペースは速めであると自覚しています。

…ペースは速めであると自覚していたのですが、下の写真のかたにやすやすと追い抜かれてしまいました。

ぐぬぬ…。

くだらない見栄を張っているうちに、にぎやかな喧騒が伝わってきました。

早速、本日一座目の陣馬山が近いようです。

陣馬山山頂の様子

さて、陣馬山に到着です。時刻は11時30分。陣馬高原下のバス停からのコースタイムは約1時間でした。

いくつかの茶屋も営業しており、どこも大盛況でした。コースタイムはそこまで要しませんでしたが、陣馬山までの登りはそこそこ辛いところがあったので、少々休憩していくことにしました。

ベンチに座って、藤野の名産である柚子を使ったシャーベットをいただきます。さわやかな甘味が疲れた体を癒してくれる…。

休憩を終えて、ぼちぼち山頂を散策します。

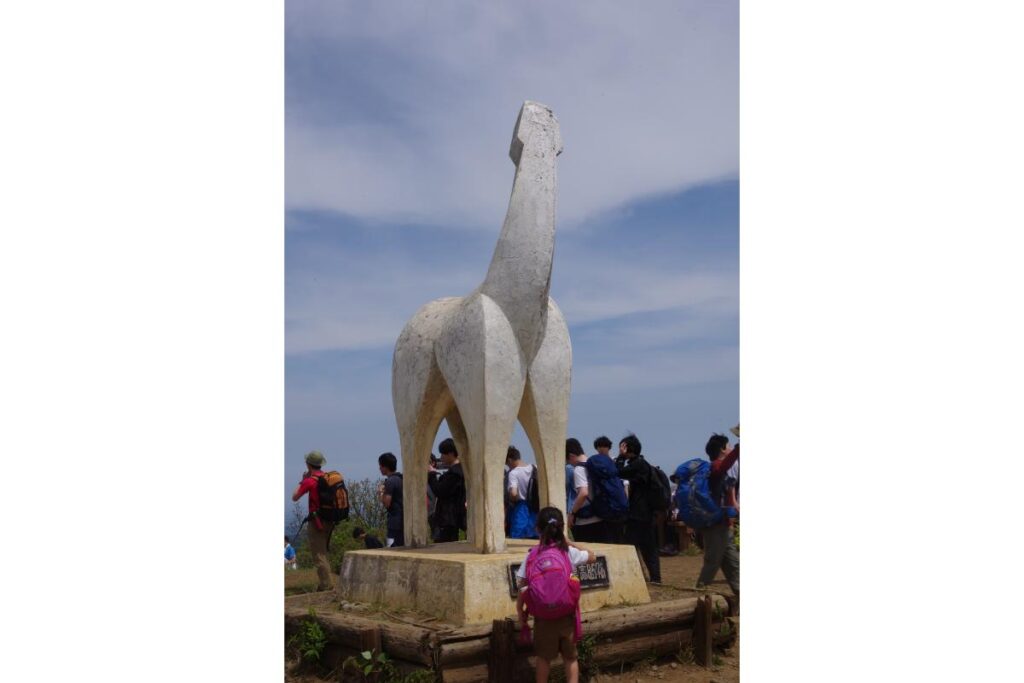

まず、陣馬山といえばこのモニュメント!先端が卑猥な形をしていることでも有名です。

なにか良からぬものに見えてしまうあなたは、きっと心が汚れている証拠です。週末は山にでも出かけて心をリフレッシュしましょう。

最近よく見る「神奈川の景勝地50選」の石碑です。先週の湘南平でも見かけました。

湘南平や弘法山の展望台でも見かけましたが、こんなに立派な石碑を備えているだけあって、選定されている場所はなかなかの猛者ぞろいであることが容易に想像できます。

降雪の少ない神奈川県ならば、冬場のちょっとした観光には最適かもしれません。

「毎年、冬場に10か所でも回れば、5年で制覇できちゃうな!」なんて考えていました。今にして思うと、捕らぬ狸の皮算用とはまさにこのこと。

・・・

空には鯉のぼりが元気に泳いでいました。気が付けば、4月ももう終わりです。来週からのGWはどこに行こうか…。

「俺たちは鯉のぼりは、所詮はこの山頂から出ることができない哀れな運命なのさ!お前はお前の行きたいところに行きな!」

…と鯉のぼりに話しかけられている妄想を膨らませます。疲れているのは私か?

富士山の眺めも見事なものなのですが、この日は霞んでしまって、ちょっとインパクトが弱いように感じます。

わかるでしょうか?上の写真の左上に写ってますよ!

さて、見るものも見たので先を急ぎます。次なる目的地は景信山です。

実は陣馬山の時点で距離的には、まだ四分の一しか歩いていません。

(あと、見事な景色ではあったのですが、今日はちょっと人が多すぎました…。)

陣馬山→明王峠→堂所山を経て景信山まで

陣馬山までは、グイっと高度を稼ぐフェイズでしたが、陣馬山からその先はなだらかな歩道をひたすら進んでいくイメージです。

心なしか陣馬山を越えた辺りから静かな山歩きを楽しめたと思います。

最初の陣馬山と最後の高尾山に人が集中していて、その二つの山の間にある景信山・小仏城山については、人出はまずまずといった印象でした。(それにしたって、他の山域に比べれば、人出はかなり多いのですが…。)

・・・

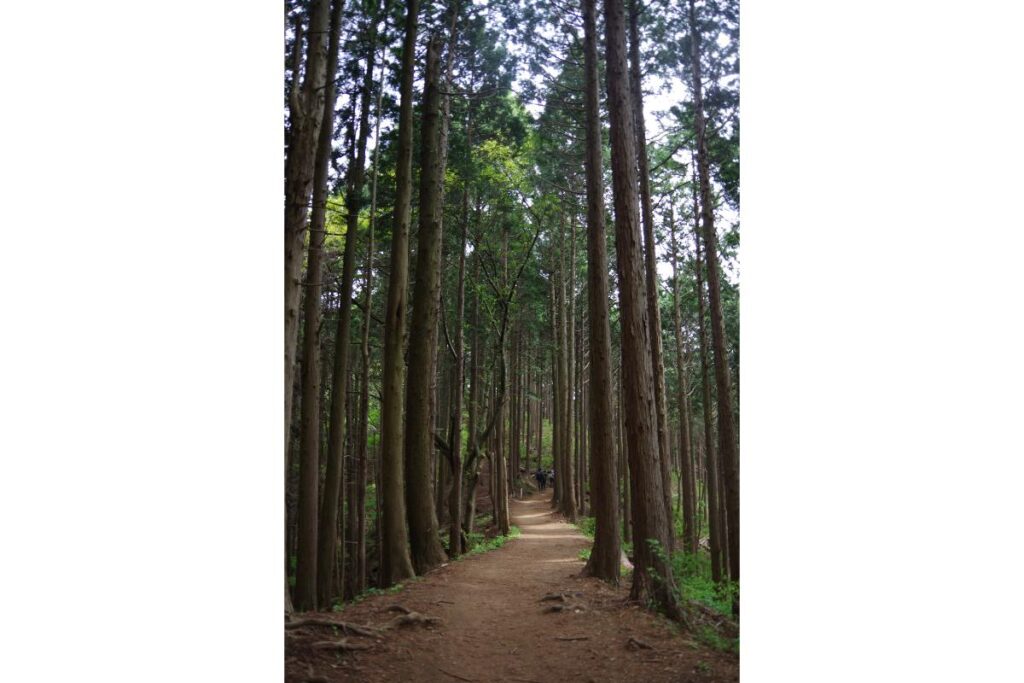

まっすぐに立つ木々の間を縫うようにして、道が続いています。

この日は温かく、木々の間から降り注ぐ木漏れ日の中、黙々と歩みを進めていきました。

日々の都会の喧騒から解き放たれ、歩くことだけに集中できるこの時間が大好きです。

私が登山をしていて良かったと思える瞬間の一つです。

…らしくなく詩的なことを考えていると、明王峠に到着しました。

茶屋があったようですが、既に廃屋となって久しい様子。ただ、トイレはキチンと整備されていました。

この明王峠からは、相模湖方面への分岐点にもなっているようです。

登山の計画を立てている段階では、「今回の登山は奥高尾の山々を踏破するぞー!」と意気込んでいたのですが、陣馬山→相模湖周辺を散策というプランも悪くない気がしてきました…。

…が、ここは初志貫徹。奥高尾縦走に向けて歩みを進めることにします。

ちょっと歩くと今度は底沢峠の看板を発見。先ほどの明王峠もそうでしたが、峠と銘打っている割には、ほとんど登り降りがなく、ストレスなく進んでいきます。

さて、底沢峠からもう少し進むと堂所山の分岐に到着です。まっすぐ景信山に行くのであれば、山頂を踏まない巻き道の利用を推奨なのですが、どうせならということで、山頂を踏んでいくことに。

あっと言う間に山頂に到着です。あたりは樹木に囲まれており、展望は皆無でした。素直に巻き道を使われることをおススメします…。

ただ、三等三角点があったのでやさしくタッチしておきます。

一応、自撮りも行います。

やたら豪華な山頂碑に案内がなされている通り、堂所山からは八王子城址にアクセスが可能です。

八王子城山(城跡)は、戦国時代の悲惨な経緯から、都内屈指の心霊スポットしても有名な場所です。

…が、(一度訪れたことがあるのですが、)それは一部の方々が騒いでいるだけで、昼間に行けばそんな気配すら感じない場所でした。

お城マニアの気があるわたしにとっては、むしろ城跡の遺構なんかがきれいに復元されていて、行って損の無いところだと思うのですが残念でなりません。

すみません、話を登山に戻します。ひとまず、堂所山から降りて景信山を目指していきます。

・・・

なお、堂所山以外でも道中でいくつか巻き道を通るか否かの分岐が現れるのですが、基本的に巻き道の利用を推奨します。すべての分岐で巻き道を使用せずに進んでいきましたが、特段、見るべきものは無いように感じました。

ただ、この景信山の分岐だけは巻いていかないように注意しましょう。景信山の展望は本日のルート随一です。

分岐から登っていき、開けてくると景信山に到着です。

景信山の景観と絶品のキノコ汁

そういうわけで景信山です。標高は727m。

ロケーション的にバッチリなところにベンチにが設置されており、休憩にはぴったりの場所です。

何気に、裏高尾縦走で一番気に入っているのは、景信山からの景色だったりします。

山頂の散策は早々に切り上げて、こちらのお茶屋であるものを注文します。

景信山で楽しみにしていたのが、なんといってもこのキノコうどんです。抜群の展望と合わせておいしさは200%増です(当社比)。このキノコうどんのために、昼食をずっと我慢していました。

今日はポカポカ陽気で大分汗をかいていましたが、この塩ッ気が疲れた体に染みわたります。ちなみに、おにぎりはコンビニで買ったものを持参しました。

大変おいしくいただけたのですが、炭水化物のダブルパンチで少々眠くなってしまうという罠。

・・・

詳しいことはわからないのですが、景信山はアニメ「鬼滅の刃」の聖地に認定されているようでした。職場の部下にも勧められているのですが、いまだ漫画もアニメも見ていません…。

「とりあえず映画を見とけば良いの?」と私が聞くと、「まずは漫画を全巻を読んでください!」と力説されました。職場の円滑なコミュニケーションのために、機会を見つけて読んでみようとは思っているのですが、手を付けられないまま半年ほど経過していたことを思い出しました。

上京してきてはやくも10年以上が経過しましたが、部下とのコミュニケーションに気を遣うような日々が私に訪れるとは思ってもいませんでした。

部下とは良好な関係を築けている。…と思っている。うん、きっと大丈夫。…のはず。

・・・

何気にお土産コーナーが充実していたのが気になりました。

(下の写真は下山後に撮影したモノですが、)今日だけで「登山バッチ」を4つも購入してしまいました。旅先とは言え、財布が緩くなりすぎな気がしないでもないですが…。ちなみに、「高尾山」の登山バッチについては、以前訪問した時に購入していたので、今回はスルーとしました。

ただ、裏高尾縦走記念の「裏高尾」登山バッチについてはちゃっかり購入しちゃいました。あと、次なる目的地の「小仏城山」の登山バッチが探しても無かったので、「小仏峠」のバッチで代用しております。私がこの物欲から解放されることはあるのだろうか…。

・・・

さて、ひとしきり山頂周辺を散策したところで、現実を直視しなければなりません。

この道標を見て、高尾山まであと4.3㎞もあるという事実を思い出しました。人の多い山域とはいえ、日没後の登山は避けたいところ。下山を開始します。

景信山から小仏峠を経て小仏城山まで

景信山から階段を使って一気に高度を落としていきます。

道も相変わらずキレイに整備されており、ありがたい限りです。

奥高尾縦走路はトレランの方々の聖地になっているのでしょうか?両手の指におさまらない位、多くのランナーに追い抜かれた一日でした。

景信山から約1㎞ほどで小仏峠に到着です。

この真下を、「渋滞の名所」として悪名高い小仏トンネルが通っているわけですね。

中央高速道路を使ったことがある方ならわかると思いますが、トンネル手前で車線が3車線→2車線に減少することで、慌てて車線変更するドライバーが相次ぐため、どんどん交通の流れが悪くなってしまうという悪循環に陥っているようです。

ちなみに私は、会社の幹部を載せて出張に出かけていた折、小仏トンネルで渋滞につかまった経験があるのです。渋滞を抜けるまでの時間は、まぁ、気まずかったこと…。

小仏峠の底から階段を登っていくと開けた休憩所も整備されています。

かろうじて、相模湖とほとりのプレジャーフォレストを眺めることができました。まぁ、独り身の私には縁のない場所ではありますが。

ちなみに、ここまでくると小仏城山までは約20分です。休憩する前にもう少し頑張りましょう!

小仏城山の様子

さて、小仏城山に到着です。標高は670mです。

到着時刻は15時40分と、登山者からすると少し深めの時間に到着となりましたが、いくつか茶屋も営業しており、多くの人たちでにぎわっていました。もう、山頂と言うよりかは観光地の様相です。

小仏城山と言えばこの天狗の面のオブジェクトが有名でしょうか。JR高尾駅に設置されているものと造形は同じです。

この芸術作品(?)に触れてい良いものなのか暫し逡巡していましたが、子供たちが鼻先をヾ(・ω・*)なでなでしていたので、たぶん触っても大丈夫なのだと思います。

山頂は賑わってはいるのですが、眺望が良いかといわれればそこまで優れているわけではないというのが本音です。小仏城山までくる計画を立てられるのであれば、景信山も計画に含められることをおススメします。

小仏城山は、景信山と高尾山のほぼ中間地点に位置している山です。と言うことは、高尾山まではもう少し歩く必要があります。

休憩もそこそこに最後のチェックポイントである高尾山を目指すことにします。

一丁目平ともみじ台を経て高尾山へ

ご紹介しているように、陣馬山から高尾山に歩くルートであれば、基本的には徐々に高度を下げていくことになるので、体力的にはまだ優しい行程になったのではないかと思っております。

ただ、コース全体を通して、アップダウンが少なかったとはいえ、19㎞の行程の後半ともなると、流石に足に疲れが溜まってきています。

一丁目平を通過していきます。

時間が時間なので、あまりの人のではありませんが、ピーク時には高尾山からあぶれた人たちが休憩する広場になっています。大学生時代にサークルメンバーで来たときは、ここで昼食とした記憶がります。

もみじ台に登るまでの、この階段はしんどかった記憶しかありません。

…なんとか登り切ってもみじ台に到着です。秋ごろに訪れれば名称のとおり紅葉がキレイなのでしょうが、この季節にきても、特に紹介することはありません…。足早に取りすぎていきます。

もみじ台を通り過ぎ、こちらの石段が現れれば高尾山はもう目前です。最後のひと踏ん張りと行きましょう。

ようやく到着。高尾山山頂の様子

ようやく高尾山に到着です。標高は599mです。

時刻は16時30分と一般的な登山者からすると危険水域な時間帯ですが、とんでもない数の観光客で賑わっていました。普段は喧騒を嫌い、静かな場所を好むのですが、この時は少しばかり安堵しました。

ただ、もう少し、余裕のある計画を立てなければと反省です…。

山頂では皆さん、こちらからのの景色にケータイのカメラを向けていました。

「俺は今日、ここよりもっと高い場所から、素敵な風景を見てきたんだぜ。」という、軽い優越感に浸ってしまいます。こんな邪な感情を抱いているあたり、私の心が疲れているか穢れきっている証拠だと思います。

完全に余談ですが、山頂で野生動物に遭遇しました。

全然人を警戒している風はなく、堂々としていました。この生物が一体何なのか?検索して調べてみたのですが、よくわかりません。ハクビシンでしょうか?

・・・

もう少しゆっくりしたかったのですが、時間も時間なので早々に下山を開始することにしました。

夏場には、ビアガーデンならぬビアマウントなるイベントも開催されており、会社の同僚たちと計画を立てているところです。その時にでも、様子をご紹介できればと考えています。

改修工事を終えてキレイになったいなり山ルートで下山

さて、高尾山の下山ルートはいくつかパターンがあるのですが、本日はいなり山ルートを選択。

疲れていたのでケーブルカーを使おうかとも思ったのですが、激混みしているのが容易に想像できたので、おとなしく徒歩で帰ることにしました。(なお、リフトは16:30で営業終了です。)

本来であれば、下山時はバッサリ省略なのですが、このいなり山ルートについては、2023年3月に改修工事が完了したということもあり、話のネタにもなるかなと思った次第です。

ご覧のように、きれいに整備されています。

道中、コースの名称にもなっている稲荷山の山頂も、ご覧の通り。

改修工事前のいなり山ルートを歩いたことが無いので比較はできないのですが、急な高低差がある部分については、もれなく木の階段が設置されており、とても歩きやすくなっていました。

勝手なイメージですが、いなり山ルートは数ある高尾山の登山道としては、かなり人気の無い部類に入ると思います。だからこそ、静かに山頂までの道中を楽しみたい方にとっては、うってつけだと感じました。

ただ、ついでに山頂碑も新しくしてくれていたらありがたかったのですが…。

・・・

無事、日没前に下山を完了できました。京王高尾山口まで歩いて帰路につきましとさ。

奥高尾縦走登山を終えて

今回のコースは、目立った高低差もなく、道も整備されており、多くの茶屋が営業し、いたせりつくせりでした。

ただ、全体で約19㎞とそこそこ距離もあり、自宅に着くころにはへとへとになっていました。

登山を終えて感じたのですが、奥高尾の山々はどの山もホント魅力的です。

正直、今回紹介したルートを一日で頑張って歩くよりは、複数の日程に分けて、一座一座ゆっくり堪能するのも全然ありだったかなと思います。

その日の気分や体調でいろいろなルートを使い分けることができる点も、多くの人たちを引き付ける奥高尾の魅力の一つなのでしょう。

ここまで読んでいただいて、誠にありがとうございました。この記事を読んで私も奥高尾に行ってみたいと思っていただけたら、これほど嬉しいことはありません。

今後もブログを更新していきますので、たまにで良いので覗きにきてくださると幸いです。

それでは。

コメント