秋の深まる10月末日。

絶景の尾根歩きを求めて、丹沢山塊の最奥に位置する、丹沢山・蛭が岳を含めた、丹沢主稜縦走に挑戦してきました。

正直ブログ本文なんか読まなくても良いから、丹沢山ってこんな景色見れるんだって、わかってもらうために、写真だけでもスクロールして見ていってほしい!という思いで書いてます。

(登山口までのアクセスやバカ尾根を経由しての塔ノ岳登山について、前編の記事をご覧いただければ幸いです。)

こちらは、後編の記事となっております。後編では、いよいよ、塔ノ岳→丹沢山→蛭が岳の丹沢山塊の中核部分に踏み込みます。

以下は当日の模様をブログとして記録させていただいたものです。ご覧いただけますと幸いです。

塔ノ岳から丹沢山まで

塔ノ岳から丹沢山までは約2.5㎞。この区間は本日のルートの中で一番歩きやすい行程でした。

多少のアップダウンはありますが、開放的な尾根と景観が広がっており全然苦になりませんでした。

こんな感じで熊笹のうえに木道が敷いてある道をひたすら進んでいきます。

木道のうえをすれ違う時のための配慮でしょうか?ところどころで道が二手に分かれていました。

これは、相当お金をかけて整備してますねぇ。ありがたく使用させていただきます。

色づいた木々と富士山をパシャリ。もう少しで富士山にも冠雪が時期でしょうか。

やっぱり富士山はプレーンよりも、冠雪して山頂が白く染まっていた方が絵になるなぁと思いました。

ちなみに今後も飽きるくらい富士山を眺めることになるので、徐々に有難みは薄れていきます。

塔ノ岳からものの40分程度で丹沢山に到着してしまいました。

まだまだ余裕。丹沢山に到着

なお、今回の登山を行うにあたって、一つマイルールを設けておりまして、10時30分までに丹沢山に到着していないようだったら、縦走は諦めて大倉BSに引き返す。と決めておりました。

到着時刻は10時25分で基準はクリア。このまま縦走を続行です。

丹沢山といば、何故、丹沢山塊の最高地点である蛭が岳ではなく、丹沢山が百名山なのか問題があるかと思います。

一説には、塔ノ岳から蛭が岳までの丹沢主稜の山塊をまとめて丹沢山として指定したのではないか。という説が濃厚なようです。

さて、もはや儀式となりつつありますが、山頂での一枚をパシャリ。

こちらが通年営業のみやま山荘です。バッチを購入させていただきました。

基本的に百名山の登山バッチは購入するようにしていますが、一つ500円だとしても、すべて集めるとなると5万円です。こうして考えてみるとなかなかの出費です。

丹沢山の山頂はお世辞にも眺望が優れた山というわけではありません。そのせいか、塔ノ岳と比べて人の数はまばらな印象を受けました。

木々の葉っぱはだいぶ色づき始めていました。あまり丹沢に紅葉の名所というイメージはありませんが、もう少し時期を遅らせれば、綺麗なんでしょうか?

早いですがお腹が空いたので、ここでお昼を食しました。

10時45分に山頂を出発です。

天国と地獄。丹沢山から蛭が岳までの絶景尾根歩き

丹沢山から次なる目的地である蛭が岳までは3.2㎞の道のりです。 そこそこ距離があります。

しかしながら、出発してすぐに、この雄大な景色を目の当たりにしたときの感動は今でも覚えています。

東京近郊にもこんな景色が見られる場所があるんだって素直に感動したのを覚えています。

快晴の青空のもと、熊笹の草原のうえを木道がどこまでも伸びている風景。今日、こんな道を歩くことができるのは本当幸せなことです。

…が、感動するのはここまで。

ここから上の写真の正面に写っている、不動の峰というピークを通過していくのですが、ここから蛭が岳の道のりが半端なかった・・・。

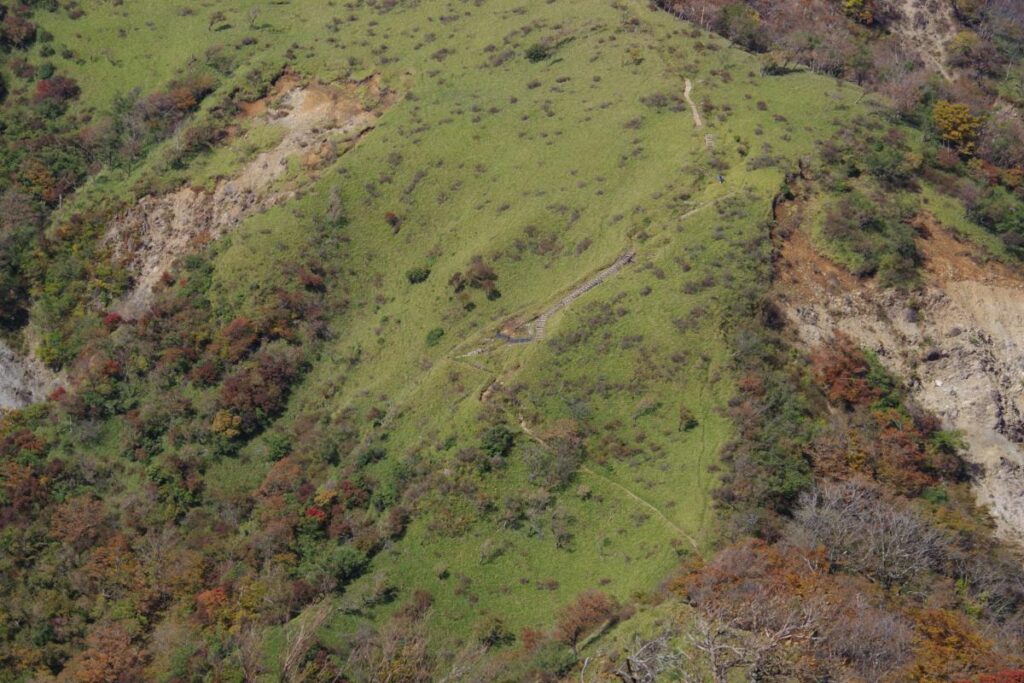

何が半端ないかっていうと、この高低差です。

下の写真を見てもらえばわかりますが、かなりの標高差を下って、再度また登り返すこととなります。

ここからあそこまで下ってまた登り返すのってしんどくね…

感動と不安と、そんな二つの心境が混じりあった奇妙な心境でした。

相変わらずキレイに整備された木道をつたって下山していきます。そして、ゼーハァいいながらひたすら登り続けました。

この青空がなければとっくに挫けていたところです。

ピークまで登ってきました。

不動の峰休憩所を通過します。これでまだ、丹沢山~蛭が岳間の三分の一という現実。

もう少し歩くと、不動の峰を通過します。

このポイント通過して、ようやく本日最後のチェックポイントである蛭が岳が見えてきます。

写真を見ていただければわかるかとは思いますが、ここからもなかなかのアップダウンです。

しかしながら、丹沢山塊の最奥地に向かうというのにここでも立派な木道が整備されています。

途中で棚沢の頭というピークを越えていきます。

そして、棚沢の頭付近からの蛭が岳の全貌です。なんだか相当いかつい山容をしています。

カメラのレンズをアップにしていますが、まだまだ距離があります。

丹沢山を出発した頃は足も体力もまだ余裕があったのですが、流石に疲れてきました。

弱音を吐いていても仕方がありません。足を動かしていきましょう・・・。

さて、下って登れば蛭が岳山頂です。ここの高低差も、えげつないことになってます。

蛭が岳と富士山のコラボレーション!

…さて、現実逃避をやめて出発です。

下ってきて、再度登り返す。

そこそこの高さまで登ってきました。振り返るとここまで歩いてきた尾根が一望できます。

左奥に見えるのは、先ほど登った丹沢山。

ひたすら登り続けて、山荘が見えてくるとゴールはすぐそこ。

ようやく蛭が岳に到着

登山道を登りきると早々に蛭が岳山荘がお出迎えです。

のぼりには名物ひるカレーと銘打たれていましたが、丹沢山で昼食をとっていたのでここはスルー。丁度お昼時ということもああり、小屋の中から、いい匂いが漂っていました。

山頂は、こちらの山荘の裏手になります。

そういうわけでようやく蛭が岳の山頂に到着です。

時刻は11時55分ごろで、登山開始から約5時間30分ほどで到着しました。

山頂碑をバックに記念の自撮りをパシャり。

蛭が岳山頂からはほぼ360°の絶景が広がっています。

右奥のチョピっと突き出しているところが塔ノ岳です。ズームにしてみると尊仏山荘まで確認することができました。

霞んでしまって申し訳ないですが、横浜のランドマークタワーまで見渡すこともできます。

山頂の全景です。丹沢山よりもさらに人の数が減った印象。

富士山もバッチリですが、縦走コース上から飽きるくらい眺めていたので、この日は流石にお腹いっぱい。

こんな具合で時間の許す限り山頂の景色を堪能しましたとさ。

足がまるで棒のよう。檜洞丸を経て西丹沢ビジターセンターへ下山

さて、帰りのバスの時刻もありますので、そろそろ下山を開始します。

ここで蛭が岳の山頂から神奈川県の相模原市、山梨県の月夜野市方面の黍殻山(きびからやま)の方へ下山するのが丹沢主脈の縦走ルートであり、

檜洞丸(ひのきぼらまる)方面から西丹沢ビジターセンターへ下山するのが丹沢主稜の縦走ルートとなるようです。

ブログのタイトルにもある通り、私が縦走したのは丹沢主稜の方でして、檜洞丸方面へ歩みを進めていきます。

丁寧に看板が設置されていました。

「体力と時間に余裕をもって計画してください。」とありますが、ここからどこへ下山したとしてもコースタイムは余裕の5時間オーバーです。

今更ながら丹沢山塊の最奥にいるのだということを再認識しました。

(なお、賢明な読者の方々は、自身の体力に合わせて、蛭が岳山荘やみやま山荘に宿泊されることもご検討ください。)

さて、下山に当たっては、左手前に見える臼ヶ岳を経由して中央にそびえる檜洞丸に向かっていくこととなります。

蛭が岳の標高は約1,673mで檜洞丸の標高が約1,601mとなってます。

一応、下山ということにはなるのですが、写真を見てのとおりアップダウンの激しい行程となりそうです。というかこれを下山と言っていいものなのか…。

それと、ここからは樹林帯にINしてしまうので、開放的な尾根とは完全におさらばとなってしまいます。きちんと目に焼き付けておきましょう。

蛭が岳まではお金をかけて整備しているのが一目瞭然なのですが、檜洞丸までのコースはなかなかの荒れっぷりでした。

コース上は結構きわどい痩せ尾根なんかも超えていくこととなります。主脈縦走コースの方はキレイに整備されているのでしょうか?

臼ヶ岳の手前の尾根は、道も判然としない個所もあったので慎重に進まれることをおススメいたします。

そしてこちらが臼ヶ岳の山頂と思われる場所です。特段、山頂碑が設置されているわけでもなく、簡易なベンチが設置されているだけでした。

臼が岳の山頂からは、ギリギリ蛭が岳の姿を望むことができました。最後の雄姿を拝んでおきます。

そしてこちらが今から向かう檜洞丸です。

今からあれを登り返すなんて悪夢でしかありません。映画に出てくるゾンビのような足取りでノロノロ進んでいきました。

ここから単純に登り一辺倒であればまだマシなのですが、神の川乗越と金谷山乗越のふたつを乗り越えていかねければなりません。

道が荒れてます。キレイな木道を歩いていたころが懐かしい…。

それもそうでしょう。この区間ですれ違ったハイカーは2人のみでした。こんな奥地までくるハイカーなんて、そうは居ないんでしょうね。

神の川乗越を越えていきます。到着時はなんの感慨も湧きませんでした。

樹林帯で景観にも期待できない中、そこそこ過酷な登山道を越えていきます。

ホント、いやになるくらいアップダウンが続きます。

なかなか、スリリングな個所も。

そんなこんなで、金谷山乗越に到着です。あとは檜洞丸に登って下山するのみ。

ちなみに、この時の状態はまさに生きる屍のようでした。

あまりに辛かったのか、写真が全然残っていません。

気付けば、檜洞丸の山頂直下にある青が岳山荘まで150mのところまで来ました。もうひと踏ん張りです。

そして青が岳山荘に到着です。 到着時刻は、14時30分でした。

振り返ってみると今日歩いてきた丹沢の主稜が一望できました。

木が邪魔になってあまり良い写真とは言えませんが、この光景を見た時の感動は一塩でした。本当に遠くまできたものです。

折角なので登山バッチがあれば購入していこうかと思いましたが、管理人さんが下山中とのことで購入できず。

山荘自体は開放されており、休憩ができるようになっておりました。

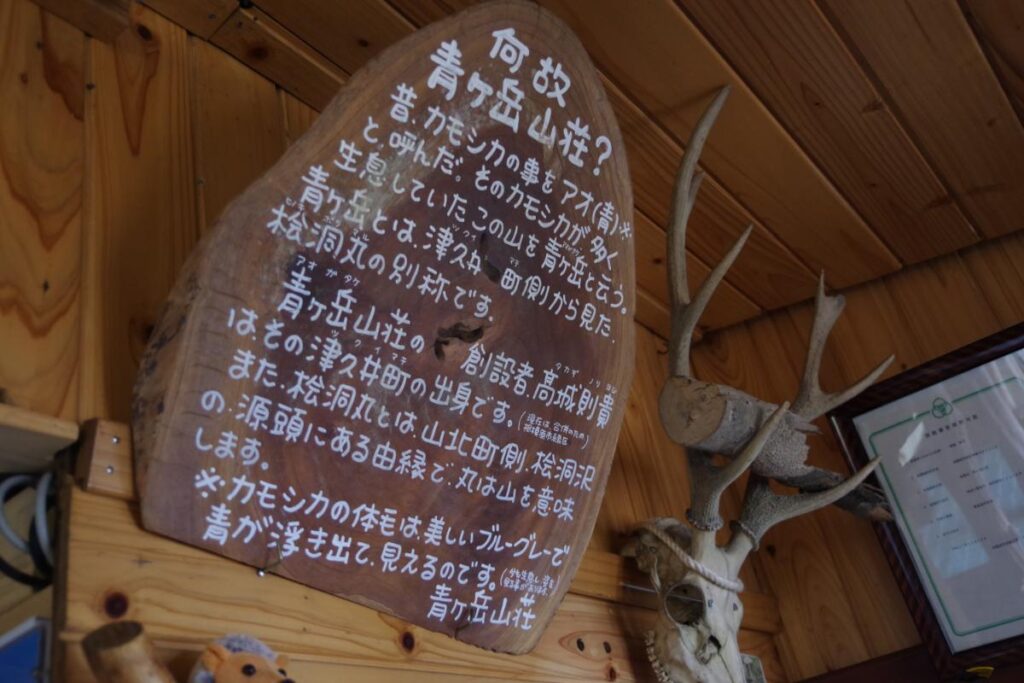

檜洞丸の直下にあるのに青が岳山荘と名付けられている理由です。

山荘の脇から山頂に向かいます。

ようやく本日最後のピークである檜洞丸に到着です。

なお、恒例の自撮りをする元気も残っていなかった模様。

足がまるで生まれたての小鹿のように。西丹沢ビジターセンターに向けて下山

さて、下山を開始するわけですが、今回の丹沢主稜縦走でどこが一番辛かったか?と聞かれると、間違いなく、この西丹沢ビジターセンターまでの下山が辛かったと答えるでしょう。

檜洞丸の標高が1,601mでゴールの西丹沢ビジターセンターの標高は540mです。

ここから一気に1,000m以上の標高差を一気に下ってきます。

登りも確かに辛いのですが、ただ下るというもの、膝に負担が大きくてかなりしんどかったです…。

そして、5.3㎞とそこそこ歩行距離も残ってます。最後の戦いが、今、始まる。

冒頭は再びきれいな木道歩きからスタートします。

とはいえ、このボーナスステージはすぐに終了です。この木道が終わると、延々と続く下り坂の始まりです。

下の写真のようにざれ気味の登山を下っていくので膝周りに負担がかかってしょうがなかったです。

途中、展望台と称したポイントがありましたが、展望は皆無でした。

ちなみに、この下山区間も写真はほとんど残っていませんでした。

こちらのコンクリートの階段が見えてきたら、下山終了の合図です。 ただ、ここからバス停までは、もう少し歩きます。

ここからは、登山道では珍しく、沢を渡渉して対岸に渡るルートなっています。

橋などはかかっておらず、川の水に濡れることをある程度覚悟して望まなくてはなりません。

とは言っても、川幅もそこまで大きくなく、浅瀬を渡るのでそこまで危険は感じませんでした。

こちらが渡渉ポイントです。

ここから西丹沢ビジターセンターまでは何か所か渡渉のポイントがありますが、いずれも危険は感じませんでした。

(しかし、雨の日の翌日などはわかりません。情報取集などは念入りにお願いいたします。危険を感じる水位であれば、勇気をもった撤退を。)

こちらのキャンプ場が見えたらゴールはすぐそこです。長い長い縦走が終わろうとしています。

16時40分。ようやく、西丹沢ビジターセンターに到着です。

本当に長い一日でした。そして、感動と絶望の両方を体感した、貴重な一日となりました。

こちらの建物の前にあるバス亭から、新松田駅に向かって帰路につきましたとさ。

長い長い、丹沢主稜縦走登山を終えて

今回はなかなかハードな山行となったため、「しばらく登山はお休みでいいかな」なんて思っていたのですが、一週間もするとまた山に行きたくなるので不思議なものです。

丹沢主稜縦走コース上は、特に塔ノ岳から蛭が岳の稜線歩きは、まさに絶景と呼ぶにふさわしい景色だと思います。

無理な日帰りの縦走にこだわらずとも、一度歩くべき価値のある山だと断言できるクオリティでした。

丹沢エリアでは、冬季も休まず営業している山小屋も多いため、季節を変えて、もう一度縦走してみるのもありかなと思ってます。

ここまで読んでいただいた方で、是非、自分も行ってみたい!と思っていただけたらこれほど嬉しいことはありません。

他にも登山記事をアップしていますので、そちらも読んでいただければ幸いです。

それでは。

ブログのランキングに登録しています!応援のほどお願いします(*- -)(*_ _)ペコリ

にほんブログ村

コメント