皆様は今まで歩いた登山で一番しんどい思いをした山はどこでしょうか?

・・・

今回は日本百名山の一つである、皇海山に登山してきました。標高は2,144mです。

いきなりで申し訳ないのですが、この山はほんとに『しんどかった』です。

登山口へ至るまでのアクセス、山頂までの距離、そこそこ難易度の高い鎖場、踏み跡のわかりずらい登山道などなど、登頂を果たすまで苦難の連続であったように思います。

今回はそんな苦難の道のりをブログでまとめさせていただきました。

また、ブログ本文中においても何度もしんどかったと記載しておりますが、皇海山は間違いなく百名山に選ばれるだけの風格を持った山でした。

そして、その雄姿を拝むことができるのは、深田久弥の歩いたクラシックルートだけです。

難易度が高いのは今からご紹介する通りで、すべての方に勧められる山ではありませんが、、、

公共交通機関でアクセスする場合の注意点、庚申山荘での宿泊、利用停止の情報、クラシックルートの登山道模様などについては以下のページでもまとめていますので、ご覧いただけますと幸いです。

~登山日:2023年7月17日~18日(記事執筆:2024年5月12日)~

アクセス・コースタイム

アクセス情報

東京方面からアクセスする場合は、東武鉄道の【特急りょうもう】を使ってアクセスすることをおススメします。(主に浅草駅〜赤城駅間をメインで運行しています。)

時刻表と停車駅についてはコチラの東武鉄道さんのHPから確認をお願いします。

なお、時刻表については【浅草-館林・赤城・葛生・伊勢崎】の方となります。

下車は【相老(あいおい)駅】です。相老駅からは【わたらせ渓谷鐵道(渡良瀬渓谷鉄道)】に乗り換えて、【通洞駅】まで向かいましょう。

通洞駅からは、徒歩又はタクシーで【銀山平キャンプ場(国民宿舎かじか荘)】を目指します。

通洞駅から銀山平キャンプ場までは、ほぼ見どころのない舗装道路を延々と歩くことになるので、個人的にはタクシーの利用をお勧めします。タクシー料金は片道で約3,000円とちょっと位でした。

【銀山平キャンプ場(国民宿舎かじか荘)】からは、しばらく林道歩きです。【一の鳥居】を経由して【庚申山・庚申山荘方面】→【皇海山】を目指しましょう。

なお、車で入れるのは銀山平キャンプ場までです。

マイカーで向かう方も基本は銀山平キャンプ場周辺の登山者用の駐車場を使うこととなります。場所については、以下を参考としていただければと思います。

【2024年5月追記】

なお、本記事では庚申山荘に前泊をしてから皇海山を目指した模様を記載していますが、現在【庚申山荘】は利用が停止されているようです。以下、【国民宿舎かじか荘HP】からの抜粋です。(2024年5月現在)

また、日光市HPについてはコチラです。

庚申山荘の利用停止のおしらせ

日本百名山のひとつ「皇海山」へのクラッシックルート上にある『日光市庚申山荘』については、建物に使用上の不具合が判明したため、しばらく施設の利用を停止します。

山荘の立地条件から、資材の輸送や改修方法について検討が必要となるため、施設の改修には時間を要することとなります。

登山者の皆さんにとって不便になりますが、山荘を利用する方の安全を確保するための措置ですので、理解と協力をお願いします。

また、当館ではこれ以上の情報はございませんので、詳細の情報は日光市足尾観光課までお願いいたします。

登山を計画される際には必ず情報の確認をお願いします。

コースタイム

写真を撮ったりしながら、そこそこキビキビ歩いています。ご参考までに。

- 14:00銀山平キャンプ場

※ 銀山平キャンプ場まではタクシーを利用

- 16:00庚申山荘到着

※ ここで一泊

- 3:55庚申山荘出発

- 4:50庚申山

※ 休憩含む

- 6:45鋸山

※ 休憩含む

- 8:10皇海山山頂

※ 休憩含む

- 9:35鋸山に再度到着

- 10:50六林班峠

- 13:00庚申山荘に到着

- 15:00【GOAL】銀山平キャンプ場に到着

少々、長くなりましたが、以下から記事の本編です。

赤城山登山口までのアクセスの様子

本日は珍しく浅草駅からスタートです。

登山の起点は東京駅となることが多い私ですが、今回は群馬県の相老駅(あいおいえき)に向かうため、特急りょうもう号に乗り込むべく、はるばる浅草までやってきた次第です。

北陸の片田舎から上京してきて早10年近くになりますが、未だに浅草を観光したことがありません。

いっそのこと、辛いことが容易に想像できてしまう皇海山の登山なんて放り出して、浅草と東京スカイツリーの観光に出かけてみるのも悪くないのじゃないかと思ってしまう自分がいます。

…冗談はさておき、東武東上線の特急りょうもう号に乗り込みます。

浅草と東京スカイツリーについては、いつか人の少ない平日にでもゆっくり観光することにしましょうか。

さて、りょうもう号については6時48分の始発に乗車したのですが、あまりに乗車客が少なくてびっくりしました。

日光方面に向かう方は混雑してそうだったので、この路線の存続が少し心配になってしまいます…。

ただ、そのおかげで、車内ではバッチリと熟睡できました!

・・・

相老駅には8時50分ごろに到着~。ここでわたらせ渓谷鐵道(渡良瀬渓谷鉄道)に乗り換えて、足尾方面に向かいます。

少々待つと、すぐに電車がやってきました。特急りょうもうの到着に合わせて運行しているようで、ありがたい限りです。

車内については、座席が8割ほど埋まっていました。

座席に座ってゆっくり登山に備えれば良いものの…運転席のとなりの窓から進行方向の景色をしばらくボーっと眺めていました。

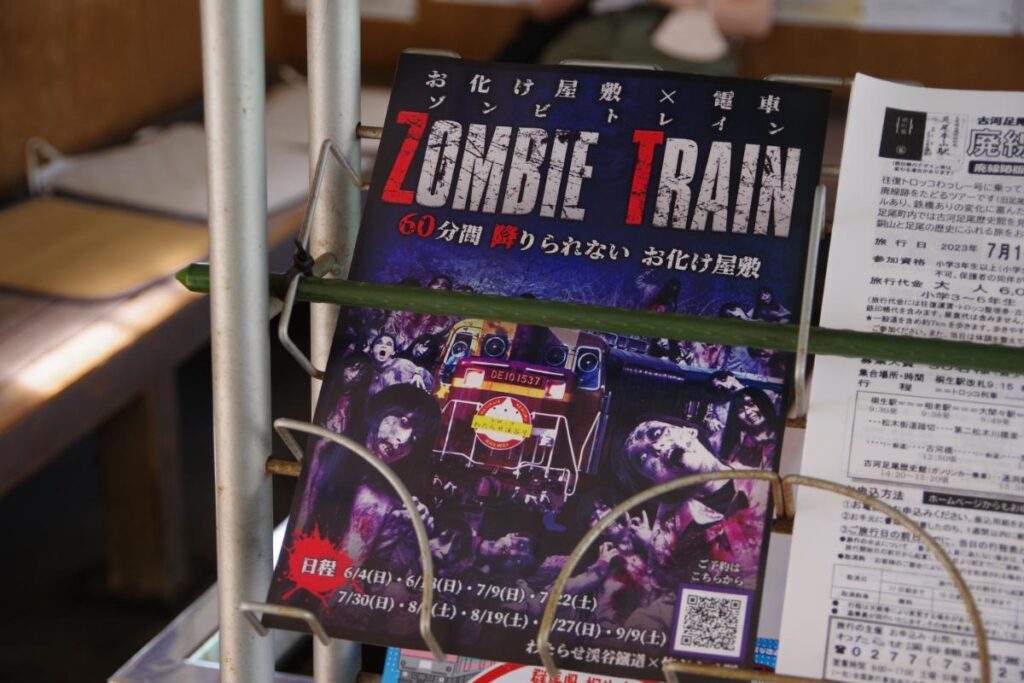

なお、余談ですが、わたらせ渓谷鐵道では様々な催しを企画されているようです。

私が訪れた際には【ZOMBIE TRAIN】なる催しが開催されていたようでした。

「60分間降りられないお化け屋敷」と銘打たれており、職業柄どんな企画が展開されるのか気になるばかりです。

…が、せっかくの休日なので仕事のことは忘れることにします。

・・・

鐡道に揺られながらゆっくりと目的地の通洞駅方面に向かっていきます。

こちらのわたらせ渓谷鐵道の車窓から見える眺めにについては、印象的で思い出にもなったので、簡単にご紹介をさせていただければと思います。

・・・

まず、乗車中のほとんどの時間は渡良瀬渓谷沿いを走行するため、大いに自然を満喫することができました。

風光明媚な渡良瀬渓谷の自然に癒されながら、ゆっくりと足尾の奥地へ向かっていきます。

また、自然の風景だけではありません。

こちらのわたらせ渓谷鐵道では、開業当初に建設された鉄道施設が数多く残されており、駅舎・橋梁・トンネルなど38の鉄道施設が登録有形文化財となっています。

こちらのトンネルなんかも開業当初からのもので有形文化財に登録されているもののようです。

車窓を眺めながら、文化財探しをしてみるのも面白いかもしれません。

登録されている有形文化財については、わたらせ渓谷鐡道さんのHPでも紹介されています。

そして都市部を離れて山奥の足尾に近づくにつれて、徐々にトタン屋根の家屋が目につくようになってきます。

なんだか路線から見える景色が全体的にレトロで、昔にタイムスリップしたような気さえしてきます。

都会の喧騒から離れてのんびりとノスタルジックな気分を味わいたいのならわたらせ渓谷鐵道はホントおススメです!

今回は登山目的で来ていますが、その他にも各駅には列車のレストランや温泉施設などが併設されています。一日をかけて、気ままにわたらせ渓谷鐵道とその周辺を観光して回るというのも面白そうだと思いました。

・・・

さて、まっすぐに登山を開始するのであれば、通洞駅で下車して徒歩かタクシーでまずは、銀山平キャンプ場(国民宿舎かじか荘)を目指しましょう。

ちなみに私は、一日目を庚申山荘での宿泊だけで費やしてしまうのは少し勿体ないと思い、終点の間藤駅(まとうえき)まで向かい、銅(あかがね)親水公園を観光してから銀山平キャンプ場に向かうことにしました。

登山のアクセスに関係ありませんし、ここまで流石に皇海山の登山から脱線し過ぎな気がしてきたので、観光の模様については、よろしければ以下の記事もご覧くださいmm

・・・

そういうわけで、タクシーで銀山平キャンプ場(国民宿舎かじか荘)に到着です。

銀山平キャンプ場(国民宿舎かじか荘)の目の前が皇海山・庚申山の登山道の起点となっているようです。

到着したら施設の中に入って、まずは本日宿泊する庚申山荘の宿泊手続と登山届出を提出していきましょう。ちなみにこちらで登山バッチも購入していきました。

庚申山荘については大人一人2,080円でした。受付の方は私の格好を見てすぐに察してくれて、カウンターの隣にある券売機で料金を支払うよう教えてくださいました。

それと同時に登山届出を提出するよう言われたのですが、下山後は必ず報告を行うよう求められました。

過去、重大な事故が何件か発生しているようで、当然の処置なのかもしれません。そういうわけで下山時は必ず報告していきましょう!

それと、完全に余談とはなりますが、こちらの受付では足尾の【ダムカード】についても配布を行っていました。集めている方は、立ち寄ってみてはいかがでしょうか?

・・・

そういうわけで登山開始です。まずは【一の鳥居】を目指して林道を歩いていきます。

なお、マイカーで来られた方も車での侵入はここまでとなります。

銀山平キャンプ場には登山者専用の駐車場も完備されていますのでそちらを使用しましょう。

コース冒頭は舗装された道が続きますが、山奥に入るにつれて落石や車での侵入がきわどい箇所も出てきます。

さて、ここから一の鳥居までは70分にも及ぶ林道歩きですが、一応随所に見どころなどの看板が設置されています。

まずは、坑夫の滝です。

…が、あたりを見渡しても滝がどこにあるのかわかりませんでした…。そして、どのような悲話があるのかもわからずじまいです。

続いて、天狗の投げ石です。

どう見ても上から崩れてきたようにしか見えないのですが…。

なんだかんだあって、一の鳥居に到着です。

すみません、正直、ここの林道歩きは退屈でした。

…が、一の鳥居のすぐそばにある庚申七滝については、なかなか見ものです。

コースから2~3分程度外れることになりますが、見ておいて損はないかと思います。

どこの落差を数えて七滝なのかはわかりませんが、日本らしいこじんまりとした滝に癒されていきました。

・・・

さて、林道歩きは一の鳥居までで、ここからは本格的な登山の始まりとなります。

ただ、距離としては2.3㎞でそこまでの距離はありません。傾斜もそこまで辛くないのでここはサクッと登り切ってしまいましょう。

ちなみに一の鳥居からのコースタイムは約70分です。ここは明日に向けての軽いウォーミングアップのようなもの。

…というか、ここも関東ふれあいの道に指定されているのですね。まさか足尾の奥地にまで勢力を拡大しているとは思いませんでした。

・・・

…不意に現れる100丁目の道標です。どうやら庚申山の山頂が114丁目らしいです。

庚申山周辺は風雨による浸食が著しいようで、多くの特徴的な奇岩が見られるのも特徴の一つです。

まずは、夫婦蛙岩です。この手の奇岩は、「どう見れば案内通りの姿に見えるのだろうか?」と疑問に思うことが多いのですが、これはなんとなく蛙のように見える気がします。

続いて、仁王門です。

これは、どうみてもただの大きな岩ですね。

…もっと奇岩を見て回るのであれば、遠回りですがお山巡りコースを通って庚申山を目指すのが良さそうです。

ただし、大きく遠回りすることになるので今回はスルーとしました。

庚申山荘のすぐそばの猿田彦神社跡からお山巡りコースへ向かうことができます。

前泊地の庚申山荘に到着

無事、庚申山荘に到着しました。

背後には庚申山がそびえており、これはこれで風光明媚な感じです。

栃木の景勝地100選にも選定されているようで納得の眺めでした。こんなところで一夜を明かせるなんて素敵なことか。

中に入ってみると既に30人以上の方が布団を広げて寝床を確保されていました。2階のロケーションの良い部分は全滅です…。

そういうわけで一階部分に寝床を確保しました。

事前に調べておいた情報通り、布団などは自由に使用できるのですが、衛生的に寝袋は持参をした方が良さそうです。周りの方々も同様に布団の上に寝袋を敷いて横になっていました。

水場についても問題なく使用できているようで安心です。

皇海山登山にあたって事前に下調べはしていたのですが、以下の携帯電話に関する事項については初耳だったので念のため記載しておきます。

「皇海山登山コース中はドコモご利用になれます!」とのことです。パーティの中に一人でもドコモユーザーがいれば少しは安心できるかもしれません。

ちなみに私は初めて、「ドコモユーザーで良かった!」と思った瞬間でした。

ちなみに、他のキャリアについては状況は不明です…。

山荘前の広場で夕飯にしようと思ったのですが、その前にいくつかのパーティの方々とお話しさせていただきました。

てっきり皇海山登山の前泊地として使用されている方々ばかりかと思っていましたが、そうではないようです。

「一日目に銀山平キャンプ場から皇海山まで登山を済ませてしまい、後泊として山荘に宿泊される方」や「前泊して皇海山に登頂し、後泊もするという方」もいらっしゃいました。

また、庚申山荘の管理人のかたともお話しすることができました。(15時ごろに下山してしまいましたが…。)

なんでも、「大抵の人はコースタイムのとおりに皇海山を歩き切ることができない。」、「早めの出発を心がけたいが、山荘を出てすぐの急登も切り立った道を歩くことになるので注意が必要」とのことでした。

事前にこういう話を聞けたのはラッキーでした。実際に皇海山に登る前の心構えのようなものができた気がします。

庚申山荘は電気は通っておらず、日が落ちてしまうと真っ暗にります。その前に夕飯を済ませておきましょう。

・・・

7時くらいに布団に入りましたが眠れるわけもなく…。

なんとなく布団が隣のパーティと雑談となりましたが、「50歳になっての挑戦として皇海山に来てみた」とのことでした。

とても明るい二人組の女性の方々で「途中で私たちがへばっていたら喝を入れてね」とカラカラ笑っているのが印象的でした。

50歳になってもこんな険しい山に挑戦できる体力と活力があって、しかも一緒に行ってくれる友人がいるなんて少し羨ましいな~なんて思ってちゃいました。

私が50歳になる頃は、どうなっているんだろうか。

徐々に口数も減っていき、気付いたら眠りについていました。

こうして一日目は終了です。

いよいよ登山開始!~庚申山までの急登~

おはようございます。午前3時30分に起床です。

目覚ましはもう少し遅い時刻にセットしていたのですが、周りの方々が準備を始めており、その音で目が覚めてしまいました。

昨晩布団が隣だった2人組のパーティは「お先に~」と言って出ていかれました。

なんであんなに元気なんだろうかと驚くばかりです…。

わたしも寝ぼけながらも簡単に食事を済ませて出発することに。

当然、日の出前なので久しぶりのナイトハイクの開始です。

真っ暗な森の中と言うのはこうにも恐怖心を煽るものなのかと、おどおどしながら進んでいきます。

ヘッドライト装着して慎重に進んでいくのですが、庚申山までの道のりは結構きわどい部分もあっていきなり難儀してしまいます。

初っ端からこんなことでは先が思いやられます…。

なお、道も一部わかりずらい場所もあります。心を強く持って、注意して進んでいきましょう。

庚申山の山頂が近づくにつれて、だんだんと空も明るくなってきました。

そして、登り続けること1時間とちょっとで庚申山に到着です。標高は1,892m~。

ゆっくり進んできたつもりだったのですが、コースタイムは少し巻いているようでした。

山頂には展望はありませんが、少し歩いたところに展望の開けた場所があるので、そちらに移って休憩することにしました。

そして、こちらがそのポイントからの光景です。

目の前には朝の陽を浴びた皇海山がゆったりとそびえています。

百名山のなかでも地味な山と言うレッテルを貼られていますが、こうしてみると立派な山容をしているのがわかります。

そして、クラシックルートを歩いた者だけが見ることのできる絶景です。

ここからの景色を見て、深田久弥も百名山に選定しようと思ったのではなかろうか。

・・・

今いる庚申山の左下から皇海山に向けて伸びている尾根が、悪名高き鋸尾根になります。

こうして見ているとそこまで難しそうには見えないのですが、後ほど嫌になるくらい苦労することになります。

朝の陽に照らされた足尾の山々を眺めているとホントに奥深いところに来ているんだなと言うことを実感させられます。

まだ今日は始まったばかり。休憩もそこそこに出発です。

最大の難所である鋸尾根へ

庚申山から鋸山まで伸びる鋸尾根上には、庚申山と鋸山を含めた11か所のピークが連続し、鋸十一峰とも呼ばれています。

そういうわけで鋸尾根に差し掛かったわけですが、冒頭は平坦な尾根歩きが続きます。

朝日が差し込んで気持ちの良い樹林帯歩きからスタート。

ただ、この尾根については山と高原の地図においては破線ルート扱いとなっており、一部コースが不明瞭となっている個所があるので、ご注意ください。

実際、私自身も「ここであってるのか?」と何度か立ち止まる箇所がありました。少ないながらも道標もあるので、見逃さないよう視野を広くして進んでいきましょう!

・・・

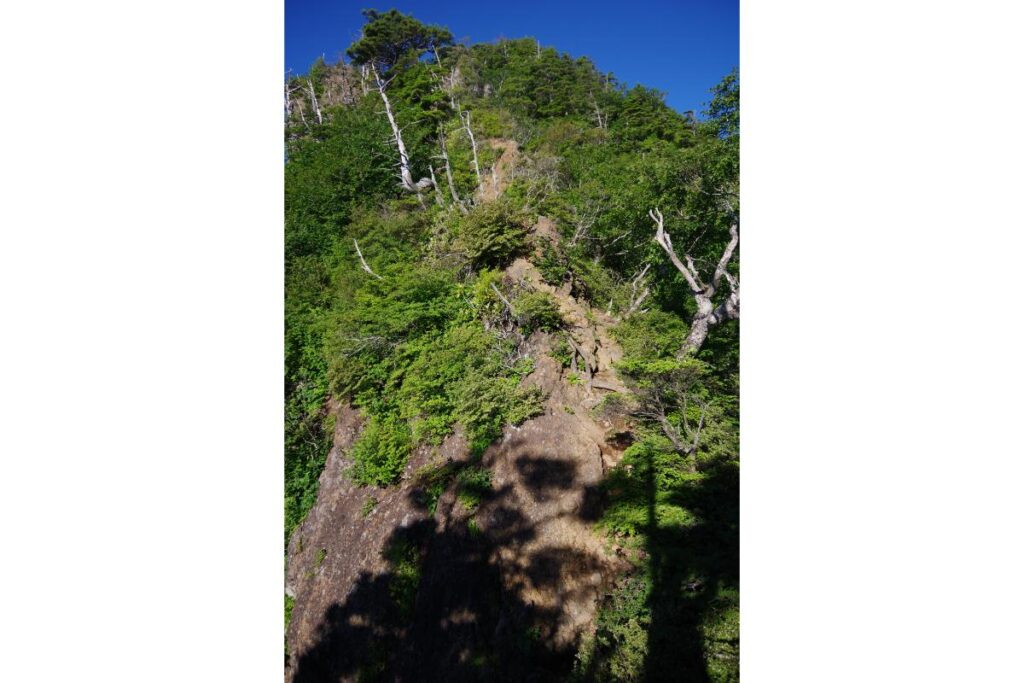

いくつか小ピークを越えていくと薬師岳のピークに差し当たります。ここまでくると難所の鎖場が近づいている証です。

そして、眼前のピークが鋸山。樹木が生い茂っていてわかりにくいですが、切り立った山肌を見ていると険しい登山となることが容易に想像できてしまいます。

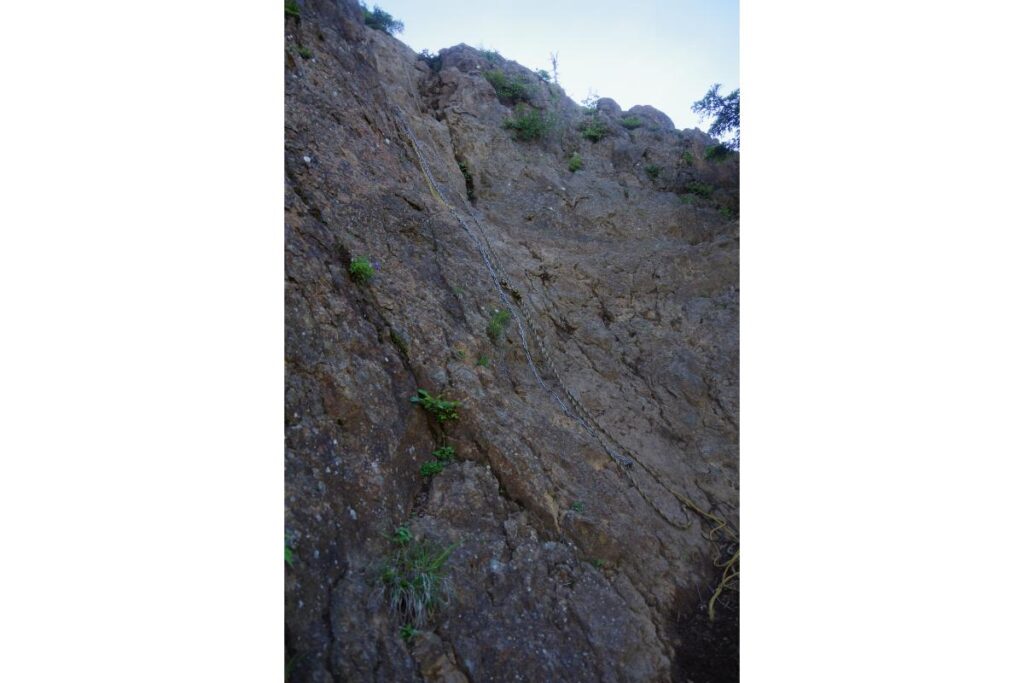

さて、最大の難所の始まりです。

まずはほぼ垂直な鎖場が登場です。写真でうまく伝えきれないかもしれないですが、こういう鎖場が何か所か続きます。

ただ、足場はあるので慌てずゆっくり進んでいきましょう。

この鋸山に関しては、鎖を使って下降しなければならない個所があるのも嫌らしいところです。

上の写真はその箇所です。切り立っていて、下が見えないんですが…。

続いてがけ地を鎖に沿ってトラバースしていきます。

しつこいですが慎重に行きましょう。ここで足を滑らせることがあれば、ただでは済まないところです…。

途中で切り立った痩せ尾根の急登も控えています。

精神的にも体力的にも難所となりますが、一歩一歩確実に歩を進めていきます。

高度感のあるハシゴも登場です。(なお、写真は登り切った後に撮影しました。)

ハシゴの昇り降り自体は簡単なのですが、こういう時って「ハシゴが急に外れてしまったら…。」というような要らぬ想像をしてしまって怖くなるんですよね…。

記憶ではこの長いハシゴを登り終えると鋸山に到着です。

お疲れさまでした!

本日随一の展望である鋸山に到着

…やけに長く感じた鋸尾根を越えて、鋸山に到着です。標高は1,998m。

「最大の難所は越えた!」という安堵感があって、普段よりも20%増(当社比)で開放的な気分でした。

写真が傾いてしまっていますが、そこはご愛嬌と言うことで。

これから向かう皇海山には展望は無いため、こちらで存分に景色を味わっていきましょう!

…とは言っても、帰りも鋸山に立ち寄ることになるんですけどね。

まずは、歩いてきた鋸尾根を振り返ってみます。奥にひょっこり角を出しているのが庚申山です。

雲海とまでは行きませんでしたが、霞が朝日に反射されてキラキラと輝いていました。なんだか、周りの陸地が海の底に沈んだみたいで、しばしこの光景に見とれてしまいました。

足尾山地が眼前に広がっています。・・・が、ここから見える山の名前は全くわかりません。

普段から足を運ばない山域だからなおさらかもしれません。

庚申山の山頂でも感じたことですが、ホントに奥深いところまできたということを実感します。

鋸山の山頂では多くのトンボが飛び交っていました。

山頂に一本だけ枯れ木があって、たくさんのトンボが一休みしています。

この木を勝手にトンボの木と命名。

飛び交うトンボと足尾山地の山並みを眺めながらここで一旦、大休止としました。

・・・

なお、最大の山場を越えたことには変わりはないのですが、皇海山の登山はそう簡単には行きません。

真正面に控えるのは今から登る皇海山です。

まるで巨大な像が鼻を伸ばしているかのような印象を受けます。

追ってご紹介しますが、鋸山から皇海山までのアップダウンも一筋縄ではいきません。

いよいよ皇海山の山頂へ

さて、休憩を終えて皇海山に向かいます。鋸山から皇海山までのコースタイムは90分となっており、もうひと頑張り必要です。

まずはグイっと高度を落としていくのですが、皇海山から下る冒頭も結構な難所です。

岩場には鎖もあって、ここはちょっと怖かった場所と記憶しています。

下りきって改めて鋸山を振り返ると、結構な高度を下げたことが実感できます。

改めて鋸山を見やると厳つい山容をしているのが良くわかる…。

ただ、一旦、鞍部まで下ってしまえばそこそこ辛い登り返しが待っているだけです。

ここは気合で乗り切っていきましょう!

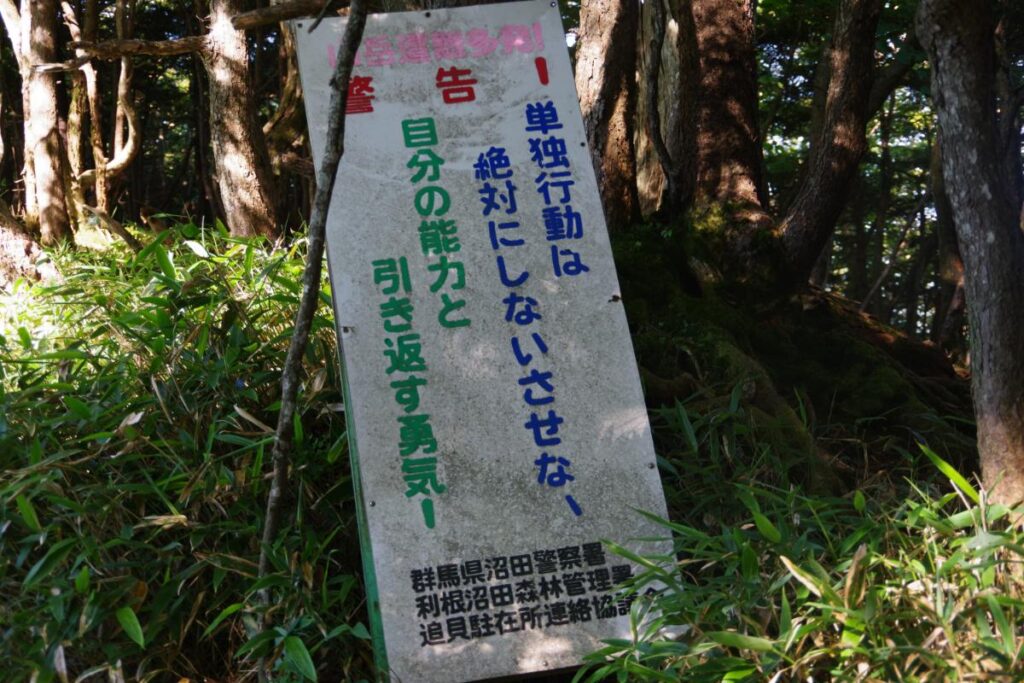

降りきったところで看板を発見。

「単独行動は絶対にさせない。」と書かれています。

もうここまで一人で来ちゃったんですよね~。

皇海山本体の登り切ったところで再び鎖場(縄場)が登場してきますが、鋸山までのモノと比べてもそこまで身構える必要はありません。

こちらの青銅の剣?が見えたら皇海山山頂がすぐそこの合図です。

ここまで本当っに長かった…。

ようやく皇海山の山頂に到着

そういうわけで、無事に皇海山に到着です。標高は約2,144mです。

記事の本編でも何度か触れましたが、山頂は樹木に覆われており、展望は皆無です。

二等三角点があったので、やさしくタッチしておきます。これはもはや儀式のようなものです。

・・・

山頂の様子をもっとお伝えしたいところなのですが、正直、このくらいしか書くことがありません。

…前の鋸山で大休止をとったこともあり、また、下山にも多くの時間を要することから、休憩もそこそこに切り上げることにしました。

・・・ただ、この皇海山に登ったことについて簡単に感想を述べると、

この山を登ったことは大きな自信につながったと実感しています。

登山の経験値的な意味でもそうなのですが、「ちょっと高めハードルを飛び越えた時のような満足感と達成感」があったかなと。

登山口までの面倒なアクセス、庚申山荘での宿泊、険しい道の続く登山道などなど、それらに向けての入念な下調べと事前準備を行いました。

そして、勇気をもって挑戦し、実際に歩き切ることができました。

ちょっと大げさな気もしますが、人間的にも一回り成長できた気がします。

こんな成功体験を味わえたことからも、この山に挑戦して良かったと心から思います。

・・・

あと、完全に余談となりますが、鋸山に戻ったタイミングで昨晩、布団がお隣だった2人組のパーティと再会しました。

どうやら鋸尾根で道迷いをしたらしく、気付かないうちに追い越してしまったようでした。

ただ、その道迷いのときの状況や鎖場での苦戦の様子などを笑い飛ばしながら話をされているのを見て、喝を入れるまでもなさそうで安心したのを今でも覚えています。

最後に「もうひと踏ん張りだから頑張ってください!」と声をかけ、ハイタッチでお別れました。

今もどこかで登山をされていたら嬉しいな。

こういう一期一会の出会いも登山の醍醐味の一つだと改めて思いました。

六林班峠を使用しての下山の様子

…さて、完全に締めに入った形となりますが、下山時の様子についても軽くご紹介させていただきます。

帰りについても、鋸尾根を使用しても良かったのですが、もう一度あの過酷な鎖場を通過するのはリスクがあると判断し、当初の予定のとおり六林班峠方面から下山を行うこととしました。

六林班峠方面の分岐は、鋸山の山頂のすぐそばに位置しています。分岐の案内もされているので、迷うことは無いと思います。

後続の方が次々と向かってこられるようで、鎖場で順番待ちをするのもイヤですしね。

下山路からも皇海山を良く眺めることができました。

バイバイ皇海山。もう来ることは無いでしょう。

さて、まずは目の前に見えるピークを越えて、六林班峠を目指していきます。

まず注意すべき点は、この笹原です。

事前に調べていた情報では道が一部不明瞭とのことでしたが、私が歩いた時には前の方のトレースを追うことができて、迷うことはありませんでした。

ただ、笹原を歩いていると、笹で足元の確認できず、倒木に何回も足をとられてしまいました。一度、派手にずっこけたのですがケガが無くてホント良かった…。

六林班峠から庚申山荘までの道のりに関しては、特段、危険な個所はありませんでした。

ただ、ホントに長い長い道のりで、辟易しましたが。

景観も代り映えのしない樹林帯が延々と続きます。ここは精神修行の一環と割り切って乗り切りましょう!

庚申山荘にたどり着いた時の安心感は半端なかった~。

あとは、再び林道を歩いて銀山平キャンプ場(国民宿舎かじか荘)まで戻って、タクシーで帰路につきましたとさ。

皇海山の登山を終えて

皇海山に登ろうと決めてから、いろいろなサイトやブログで情報収集を行っていたのですが、

危険な山・面倒な山・地味な山と散々な意見を目にすることとなりました。

ただ、実際に登山を終えて、前のふたつの意見については、至極、ごもっともと感じていますが、地味な山と言うのはちょっと違うかなと思ったのが正直な感想です。

庚申山の山頂から見る皇海山は堂々としており、他の百名山に負けず劣らずの風格を備えている山であると断言できます。

地味な山だなんて言っている方は、きっとクラシックルートを歩かずして登頂した方の戯言なのでしょう。

ただ、難易度は高めの山であることは間違いないと思いますので、ご自身の体力と相談して慎重に計画を練るべきであると思います。

さて、ここまで読んでいただき誠にありがとうございました。

これからもチョクチョク更新をしてまいりますので、たまにで良いので覗きに来ていただけますと幸いです。

それでは。

ブログのランキングに登録しています!応援のほどお願いします(*- -)(*_ _)ペコリ

にほんブログ村

コメント